2020年10月30日凌晨2點,山東大學beat365體育官方網站2000級考古學專業校友、蘭州大學西部環境教育部重點實驗室張東菊教授領銜的環境考古團隊在國際頂級學術刊物Science雜志在線發表了題為“青藏高原白石崖溶洞晚更新世沉積物中發現丹尼索瓦人基因”(Denisovan DNA in Late Pleistocene sediments from Baishiya Karst Cave on the Tibetan Plateau)的重要成果。此項研究由實驗室環境考古團隊,聯合中國科學院青藏高原研究所、中國科學院古脊椎動物與古人類學研究所、德國馬普學會進化人類學研究所、澳大利亞伍倫貢大學、美國內華達大學、里士滿大學和亞利桑那州立大學等多家研究單位合作完成,張東菊教授為此篇文章的第一及通訊作者,資源環境學院多位師生為共同作者。

圖1. Science雜志發表白石崖溶洞研究新成果

該研究通過對白石崖溶洞土壤沉積物開展的年代學﹑分子學以及沉積學等綜合研究,獲得了白石崖溶洞的晚更新世沉積中保存有丹尼索瓦人線粒體DNA的重要發現。此項成果不僅首次報道了在青藏高原發現舊石器人群古DNA信息,為理解高原早期人群提供了重要分子學證據,并進一步擴寬了丹尼索瓦人在青藏高原活動歷史——由距今至少16萬年前延續至距今10萬及6萬年(甚至可能晚至距今4.5萬年),反映了丹尼索瓦人在青藏高原并非偶然性探險,而是長期占據;同時也再次論證了丹人在東亞廣泛且長期分布的推測,為理解東亞古人類演化以及早期人群之間交流提供了重要信息。

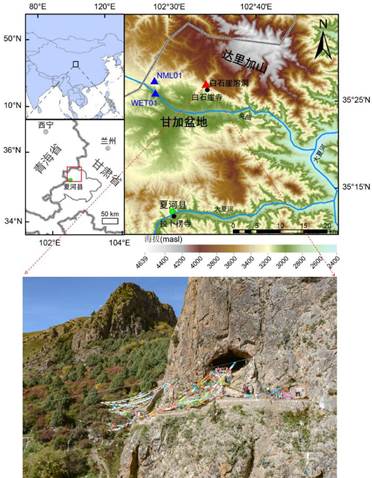

白石崖溶洞(海拔3282 m),位于甘肅省甘南藏族自治州夏河縣甘加鄉,是藏傳佛教寺院白石崖寺的進修洞及夏河縣著名的旅游景點。上個世紀80年代,當地僧侶在白石崖溶洞中發現一塊人類右側下頜骨化石,他將其贈于六世貢唐活佛,活佛認識到化石的重要性,幾經轉送,最終由我校陳發虎院士保管研究。由于化石在洞穴內的具體出土位置不詳,在最初十幾年里并未形成完善的研究方案,只能選擇將化石進行妥善保存,并在甘加盆地進行廣泛考古調查,試圖尋找其他有潛力的洞穴和確定化石在白石崖溶洞的具體出土位置和層位。多次調查結果顯示,在所有調查過的十幾個洞穴中,白石崖溶洞是最適合古人類生活的地點,并且在2016年調查時發現白石崖溶洞近地表有多件石制品,首次確定該溶洞保存有史前文化堆積。因此,自2018年起,環境考古團隊聯合甘肅省文物考古研究所對白石崖溶洞進行小面積的正式考古發掘,系統采集了豐富的石制品和動物骨骼以及各類沉積物樣品。

圖2.白石崖溶洞地理位置

與此同時,在分子學快速發展的背景下,由陳發虎院士領銜的環境考古團隊于2016年制定化石研究方案,并組建了研究團隊,自此開啟了圍繞化石的年代測定、體質形態分析、古DNA分析、古蛋白分析及其它指標測試等多項工作。結果顯示該化石形成于至少距今16萬年前,將青藏高原最早人類活動歷史從距今4萬年推早至距今16萬,揭示青藏高原有較長的史前人類活動歷史;同時也是除阿爾泰山地區丹尼索瓦洞以外發現的首例丹尼索瓦人化石,為深入研究丹人的體質形態特征、時空分布及其在東亞古人類演化中的重要意義提供了關鍵證據。此項研究成果于2019年發表在同為國際頂級學術刊物的Nature雜志上,在國際國內古人類學界和考古學界引起轟動,得到國內外同行專家的廣泛肯定和支持,并入選教育部“2019年中國高等學校十大科技進展”、科技部“2019年中國科學十大進展”、Science雜志評選的“2019年度十大科學突破”、Archaeology雜志評選的“2019年度世界十大考古發現”、Science News雜志評選的“2019年度世界十大科技新聞”等。然而,由于化石發現時間較早,具體出土層位信息缺失,仍有部分學者對于環境考古團隊歷經近十年的調查以及研究結果懷有質疑:白石崖溶洞是否為化石的出土地點?古蛋白質分析顯示下頜骨屬于丹尼索瓦人這一結果是否可靠?而新文章的發表,使所有質疑不攻自破。

圖3. Nature雜志發表夏河丹尼索瓦人研究成果

此次在Science雜志發表的新成果正是基于2018年正式考古發掘獲得的研究材料。在這次發掘中,蘭州大學環境考古團隊共發掘2個1米×2米大小的探方,其中T2探方出土有豐富的石制品和動物骨骼,其地層按土質土色、包含物等狀況分為10層,每一層位均有石制品和動物骨骼出土,第10層尤為豐富。為確定地層埋藏年代,研究團隊系統采集了光釋光和碳十四測年樣品,與伍倫貢大學李波教授合作,共同開展了光釋光單顆粒測年分析,并結合環境考古團隊所進行的碳十四測年以及沉積學分析結果,一同構建了地層年代-深度模式。結果顯示,白石崖溶洞遺址出土考古遺存的地層埋藏年代已早至距今19萬年,將青藏高原史前人類最早活動歷史由距今16萬年進一步推早至距今19萬年。同時,研究團隊和中國科學院古脊椎動物與古人類學研究所付巧妹研究員團隊對采集的每層土壤沉積物開展古DNA分析,結果發現在T2探方的第2,3,4,7層均有丹尼索瓦人線粒體DNA,將其與地層年代-深度模式結合,進一步拓展了丹尼索瓦人在洞穴中活動的時間——從中更新世晚期至晚更新世早中期,揭示了丹尼索瓦人在青藏高原悠久的占據歷史。此項研究成果不僅確定了出土遺存與夏河人化石的相關性,并進一步構建了白石崖溶洞考古遺存與丹尼索瓦人之間的直接聯系,有力回應了此前的質疑。以上研究成果也得到了古DNA研究泰斗Svante Pääbo教授的認可。

圖4.白石崖溶洞考古地層的年代序列

(紅色和綠色五角星分別代表沉積物中發現丹人和哺乳動物線粒體DNA)

青藏高原作為世界上最高最大的高原,主體海拔在4000米以上,面積達250萬平方公里,獨特的自然地理環境:海拔高,氧氣稀薄,紫外線輻射強烈,動植物資源單一,使其對此地區的人類生存繁衍構成重大挑戰。遺傳學研究顯示,EPAS1(Endothelial PAS domain-containing protein 1)、EGLN1(Eglnine homolog 1)和TMEM247(Transmembrane Protein 247)等基因的適應性突變對高原人群環境適應的重要貢獻,促使以藏族為主體的高原人群能夠在此極端環境下正常生存延續。而高海拔環境適應基因在高原人群中的形成與富集需要漫長的演化過程,考古學研究顯示現代人最早在高原探索的時間僅為距今4萬年前后,而在此前占據高原的丹尼索瓦人能夠在近10萬年的漫長時間生存于此,必然已經具備此類高海拔環境適應基因。無獨有偶,遺傳學家研究發現在高原人群中出現的EPAS1和TMEM247等突變型基因均在阿爾泰山地區的丹人基因組中發現,2019年發表的夏河下頜骨研究結果為此類適應基因的可能來源提供猜測基礎,相較于海拔僅為700m且遠在西伯利亞的丹尼索瓦洞,白石崖溶洞更有可能為高海拔環境適應基因的發源地,白石崖溶洞丹尼索瓦人DNA新成果的發表更為高海拔環境適應基因的形成提供了充足的演化時間,并進一步論證了具有適應高寒缺氧基因的丹尼索瓦人可能最早生活于包括青藏高原在內廣大東亞地區的推測。

西部環境教育部重點實驗室環境考古團隊是由陳發虎院士于上世紀九十年代中期開始組建,歷經二十余年,已形成覆蓋舊石器時代、新石器時代和歷史時期環境考古等多個研究方向的龐大團隊。其中,由陳發虎院士和張東菊教授領導的環境考古團隊舊石器組圍繞青藏高原,開展一系列考古調查、發掘和研究工作,試圖厘清舊石器人群在高原活動歷史以及其生業模式和環境適應策略,并依托第二次青藏高原科學考察項目,借助西部環境教育部重點實驗室和蘭州大學泛第三極生態環境與氣候變化前沿科學中心平臺,研究實力在逐步提高。除在白石崖溶洞開展的研究成果外,舊石器組在青藏高原東北部及其周邊完成了多個遺址的考古發掘并開展了相關研究工作,研究的時間尺度從更新世中期至全新世中期,幾乎覆蓋了舊石器人類在高原活動已知時段。作為舊石器組2017年以來牽頭在Nature/Science兩大國際學術界頂級綜合類科技期刊發表的第三篇研究論文,突出了其在青藏高原史前人類活動研究中的國際領先地位。白石崖溶洞作為目前青藏高原已知最早的舊石器時代遺址,其豐富的文化遺存將為進一步了解青藏高原早期人類活動提供重要信息,是第二次青藏高原科學考察項目“過去人類活動與環境變化”專題中重要一節。遺憾的是,溶洞內地形復雜,空間龐大,目前所做發掘工作有限。環境考古團隊舊石器組圍繞白石崖溶洞的發掘和研究工作一直在持續進行中,在國家多個部門的經費和政策支持下,在實驗室和泛第三極生態環境與氣候變化前沿科學中心的平臺與人員支持下,他們將繼續砥礪前行,相信在未來圍繞白石崖溶洞的新成果將如雨后春筍般相繼產出。

圖5. 2019年白石崖溶洞考古發掘合影

(來源:http://wel.lzu.edu.cn/info/1010/2388.htm?from=timeline)